將勺子探入一碗甜品中,果凍狀的甜品幾乎只能淹沒勺子尖。原來,盛放甜品的是一個底部被加厚的碟子——據《法治日報》報道,近日,一段消費者吐槽餐具“內增高”的視頻引發熱議。

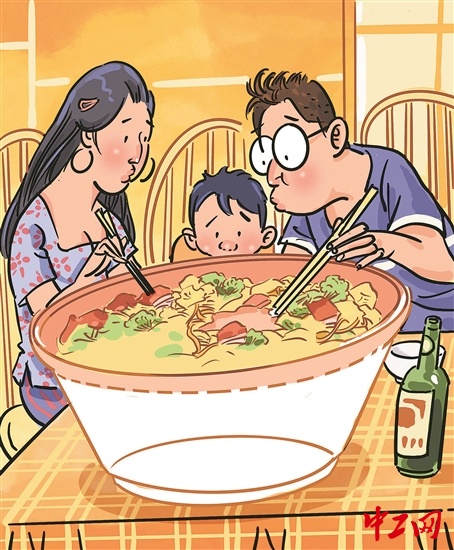

一盤毛肚看似分量十足,寥寥幾片下面卻堆著厚厚的冰;一箱牛奶包裝精美,拆開后卻發現近半空間被紙殼填充……生活中,悄悄“內增高”的商品并不少見。消費者往往以包裝大小、容器體積判斷商品分量,而部分商家為制造視覺優勢,在包裝內部動起了手腳,營造出“物超所值”的假象。這種操作對消費者構成了一定的誤導,涉嫌侵犯其知情權和選擇權。如果耍小聰明就能增加銷量,誠信經營的商家將面臨“劣幣驅逐良幣”,消費者的決策成本也會提升,這顯然不利于消費市場的健康發展。剎住“內增高”歪風,有關方面需要進一步完善規則,推動商家合規設計、明確標注含量。于商家而言,“背刺”消費者終將遭到反噬。(趙春青/圖 陳曦/文)